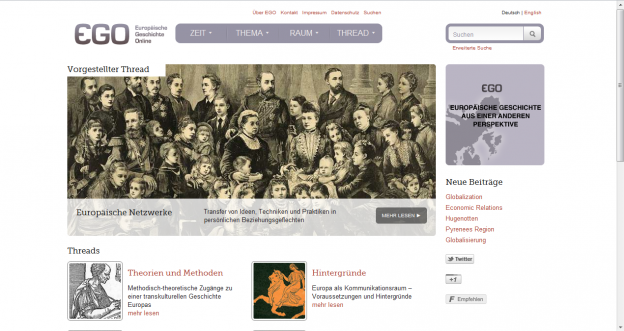

Die Website Europäische Geschichte Onlineist ein Projekt der Leibniz Institut für Europäische Geschichte in Mainz.

Die große Stärke des Portals ist es die komplexe Geschichte Europas ab 1450 in einer übersichtlichen Weise darzustellen.

Als theoretische Folie dienen hier Forschungsperspektiven wie die transnationale Geschichte und die „entangled Histories“, die Geschichtsschreibung nicht aus einer nationalstaatlichen Perspektive betreiben, sondern auf die Prozesse der Verflechtung zwischen Gesellschaften verweisen.

In den FAQ heißt es dazu:

EGO konzentriert sich auf Prozesse von Kommunikation, Interaktion und Verflechtung. Im Zentrum stehen Transferprozesse, die über den individuellen, familiären oder lokalen Bereich hinausreichen und längerfristige Wirkung erlangen. Diese Transferprozesse verfolgt EGO unter anderem in und zwischen den Bereichen von Religion, Recht, Politik, Kunst, Musik, Literatur, Wirtschaft, Technik und Militär, Wissenschaften und Medizin.

Dazu wählten die Herausgeber eine Menüführung, die die Beiträge über ihre Zuordnung zu einem Jahrhundert (Zeit), einem geographischen Ort (Raum) und über das jeweilige Thema auflisten.

Obwohl diese Menüführung einleuchtend ist, hakt es doch an der Umsetzung, denn die Auswahl eines Untermenüpunktes führt nicht etwa zu einer übersichtlich strukturierten Seite, sondern zu einer Gesamtliste aller Beiträge, die in irgendeiner Form dem jeweiligen Menüpunkt zugeordnet wurden. Das wiederum ist kontraproduktiv, denn warum sollte ich mich durch hunderte Suchergebnisse klicken, wenn ich doch eigentlich nichts gesucht, sondern einen Menüpunkt aufgerufen habe?

Warum die Menüs nicht in ähnlicher Weise strukturiert sind, wie die gut aussehende und intuitiv nutzbare Startseite erschließt sich mir jedenfalls nicht.

Dennoch: Die Beiträge zu den einzelnen Themen sind durchweg von hoher Qualität und werden durch interne Verlinkung, einer Zusammenfassung zu „Threads“ also thematisch zusammengehörenden Beiträgen und zahlreichen Medienbeigaben (hauptsächlich Bildern) den Anforderungen des Internets weitgehend gerecht.

Wie docupedia wendet sich auch Europäische Geschichte Online an ein bereits wissenschaftlich interessiertes Publikum und bietet damit eine Ergänzung zu fachwissenschaftlichen Veröffentlichungen in Büchern und Zeitschriften.

Es wäre aber schön zu sehen (und an der Zeit), wenn es weitere Initiativen gäbe, die Themen und Inhalte der Geschichtswissenschaft mit einem breite(re)n Publikum diskutieren.