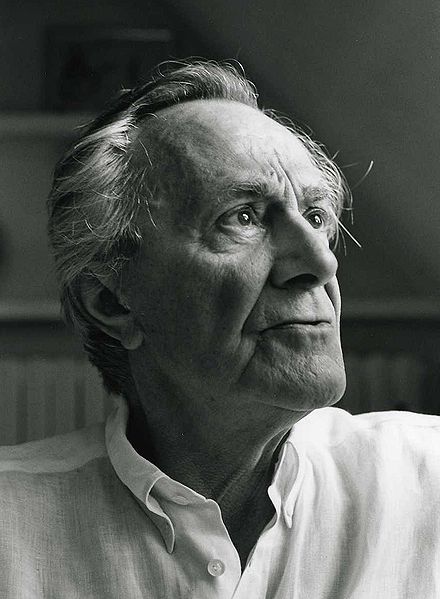

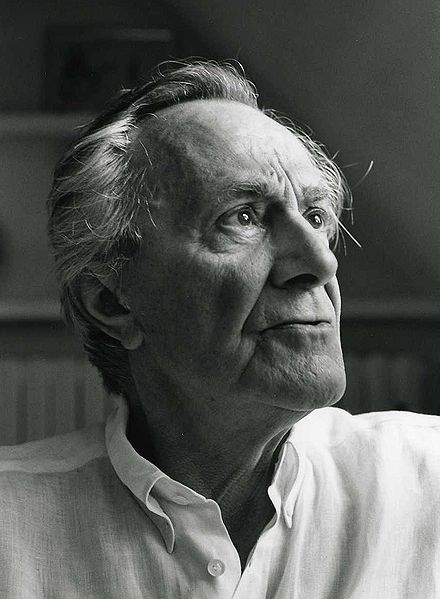

Vor 30 Jahren sprach Francois Lyotard als erster in seinem Bericht „Das postmoderne Wissen“[1] vom „Ende der großen Erzählungen“ und prägte damit nicht nur einen Begriff sondern auch eine, noch heute sehr einflussreiche philosophische Denkrichtung.

Mit der „Postmoderne“ wurde der Identitätskrise des Kollektivs in der Zeit nach Auschwitz ein Name gegeben. Gesellschaften, so die Annahme, bedienten sich seit jeher immer wieder der so genannten „großen Erzählungen“ um sich selbst zu legitimieren und den inneren Zusammenhalt durch ihre „gemeinsame Geschichte“ zu formen. Dass diese Geschichte aber kein Abbild der Wirklichkeit sondern gefiltertes „Erzählen“ über„Geschichte“ ist, betont Lyotard in seinem Werk und bringt so den Historiker und seine gesellschaftliche Aufgabe in Bedrängnis.

Jean-Francois Lyotard schreibt im Paragraph 93 seines 1987 erschienen Buches „Der Widerstreit“:

„Aber der Historiker muß dann auch mit dem Monopol, das dem kognitiven Regelsystem von Sätzen über die Geschichte eingeräumt wird, brechen und das Wagnis auf sich nehmen, auch dem Gehör zu schenken, was im Rahmen der Regeln der Erkenntnis nicht darstellbar ist. Jede Wirklichkeit enthält diese Forderung, insofern sie unbekannte mögliche Bedeutungen enthält.“[2]

Die Handlungsaufforderung Lyotards beschränkt sich auf das „Gehör schenken“ von nicht artikulierbaren Sätzen. Historiker sollen also ein Gefühl für Sätze entwickeln, die sich nicht mit dem „Faktenwissen“ der Geschichtswissenschaft ausdrücken lassen.

Wie hat man sich dies nun aber vorzustellen, dieses Gehör schenken?

Lyotard bleibt, wie auch im gesamten Rest des Buches, wenig eindeutig, wenn nicht gar kryptisch. Ein Wagnis ist das sich Einlassen auf nicht belegbares allerdings ohne Zweifel, weil der Historiker sich damit auf ein gefährliches Feld begibt, das er mit den Anfängen der modernen Geschichtswissenschaft zu verlassen versuchte. Jahrtausende lang stand die Geschichtsschreibung im Dienste bestimmter Interessen, in erster Linie jener der jeweils herrschenden Elite. Oft genug aber auch als Gegenentwurf zum aktuellen System mit dem Verweis auf vergangene, bessere Zeiten[3].

Mit der Entwicklung dessen, was wir heutzutage als „moderne Geschichtswissenschaft“ bezeichnen, war zwar die Zeit der Vereinnahmung nicht vorbei, die Möglichkeiten der Manipulation wurden aber (scheinbar) geringer. Basis jeder Erkenntnis mussten möglichst zeitgenössische Quellen sein, deren Wert und Bedeutung durch ein fein ausgeklügeltes System der Quellenkritikerfassbar wurde.

Niemand kann, zumindest im deutschen Sprachraum und im streng wissenschaftlichen Milieu, heutzutage Thesen aufstellen, verbreiten und für diese Gehör finden, die nicht durch eine irgendwie nachprüfbare Quellenlage nachzuvollziehen sind. Nachvollziehbarkeit und die mögliche Überprüfung von Thesen und „Fakten“ wurden notwendige Dikta der Geschichtswissenschaft.

Diese Grundlagen der modernen Geschichtswissenschaft wurden aber im Zusammenhang mit dem Skandal um Robert Faurisson pervertiert[4]. Faurisson trieb die Überprüfbarkeit auf die Spitze, in dem er im Prozess um die Leugnung des Holocaust einen Zeugen verlangte, der ihm beweisen könne eine Gaskammer „tatsächlich und mit eigenen Augen“ gesehen zu haben. Aber damit nicht genug: darüber hinaus stünde zu beweisen, dass die Gaskammer „in dem Augenblick todbringend war, als man sieh sah.“[5]

Eine Unmöglichkeit also. Ein „Dilemma“ wie es Lyotard ausdrückt[6]. Denn „der einzig annehmbare Beweis für ihre tödliche Wirkung besteht darin, dass man tot ist. Als Toter aber kann man nicht bezeugen, daß man in einer Gaskammer umgekommen ist.“[7]

Es bleibt also etwas, das nicht mit den klassischen Mitteln der Geschichtswissenschaft bezeugbar ist. Ein Großteil der Beweise und alle Zeugen wurden vernichtet.[8] An dieser Stelle erhält die Selbstdisziplinierung der Geschichtswissenschaft eine neue Bedeutung: Auch wenn es keine Beweise gibt, ist es ja dennoch wahr. Es ist geschehen.

Auf diesen Umstand bezieht sich Lyotard, wenn er sagt, dass der Historiker auch dem „Gehör [.] schenken [muß], was im Rahmen der Regeln der Erkenntnis nicht darstellbar ist.“

Wie aber ist es sonst überhaupt darstell- und vermittelbar?

Diese Frage wiederum stellt sich aus der Perspektive der Bildungswissenschaft, und daran anknüpfend: Wo zieht der in der Lehre tätige Historiker die Grenze zwischen vermittel- und überprüfbarem Faktenwissen und der reinen Spekulation, wenn die Begrenzung der Vermittlung von Faktenwissen bereits aufgebrochen und als reine Konstruktion entlarvt wurde?

Vermutlich gar nicht, müsste die Antwort darauf lauten. Denn wie soll der Historiker entscheiden welche „unsagbaren“ Dinge relevant sind, welche Echt und Wahr und welche Erfindung, Fantasie und Irrglauben? Selbst wenn er dies für sich einigermaßen zufriedenstellend leisten kann, fehlt ihm aber die Ermächtigung dies auch allgemeingültig weiter zu vermitteln. Denn dann würde die ganze Geschichtswissenschaft wieder zu einer einzigen großen unhinterfragbaren Erzählung, deren Wahrheitsgehalt im Detail nicht zu klären wäre.

Aber es geht gar nicht darum, aus überprüfbarem Wissen und unüberprüfbarem Wissen eine Einheit zu formen, sondern um die Bewertungsmaßstäbe, anhand deren Paradigmen Wissen, Bildung, Wahrheit eingeteilt und verstanden werden, zu erkennen und den Umgang mit ihnen zu lernen.

Wir müssen verstehen, dass wir niemals alles wissen werden und selbst wenn die technologische Entwicklung jedes, für den Großteil der Menschheit noch so irrelevante, Detailwissen jederzeit und überall verfügbar macht, wird niemals die ganze Wahrheit in menschliche Sprache gebracht werden können. Und diesem Umstand hat der Historiker Respekt zu zollen, indem er akzeptiert, dass es fernab jeder Quellen, Wahrheiten gibt, die durch ihre Unbezeugbarkeit nicht unwahrer werden.

Lyotards geschichtsphilosophischer Ansatz fokussiert also, ohne dabei das eigentlich Gesagte aus dem Blick zu verlieren, das Nichtgesagte – und rückt es ins Zentrum des Interesses.

Also nochmal: Funktioniert das in der Praxis? Ist die Vermittlung des Ungesagten überhaupt möglich und wenn ja, wie?

Nützlich ist vor allem der Hinweis, dass das, was wir vermeintlich als Wirklichkeit und „wahre Geschichte“ erkannt zu haben glauben, nicht dessen entspricht was die Wirklichkeit ist, sondern nur ein Abbild in Worten sein kann. Aus dieser Perspektive heraus gilt es den Lernenden auch für den Widerstreit zwischen oder innerhalb von Diskursen zu sensibilisieren, ihnen nicht einfach eine universell gültige Menschheitsgeschichte an die Hand zu geben, sondern ihnen zu verdeutlichen, dass „Geschichte“ eigentlich unzählige „Geschichten“ sind, die durch ständiges wiederholen zu einer großen Erzählungverschmelzen.

Selbst wenn die Lernenden für derartige Funktionen von Diskursen sensibilisiert würden, bedeutete dies natürlich noch lange nicht das Ende der großen Erzählungen (von der ja die Postmoderne streng genommen auch eine ist); denn ohne Vereinfachung versteht der Mensch auch in Zukunft keine komplexen Zusammenhänge. So wird es immer die großen Mastererzählungen geben, welche die Entwicklung der Menschheit beeinflussen und begleiten.

Wir gewinnen in unserem Umgang mit diesen Erzählungen aber viel, wenn wir sie nicht als gottgegeben, als schicksalhaft, als naturgegeben akzeptieren und sie dementsprechend weiterverbreiten, sondern sie als jene Konstruktionen erkennen, die sie sind. Wenn wir den Menschen das Verständnis für die Komplexität der Welt vermitteln können, hätten wir bereits einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Denn erst, wenn sie wissen wie es zu Konstruktionen kommt und welchem Zweck sie dienen, werden sie Begriffe als Funktionen in Sätzen akzeptieren.

Die einzig halbwegs zufriedenstellende Möglichkeit im Umgang mit der Geschichte ist, die Leerstellen unseres Wissens als solche zu benennen und sie nicht, wie üblich, aus den Debatten auszugrenzen. Das bedeutet auch, sich selbst und den Schülern gegenüber einzugestehen, dass kognitive Fähigkeiten ihre Grenzen haben, diese Erkenntnis aber kein Zeichen von Schwäche oder einem bestimmten Mangel ist, nein, dass sogar die Erkenntnis darüber viel wertvoller ist, als eine in sich stimmige, von der Erschaffung der Welt bis zur Gegenwart reichenden Geschichtserzählung.

Und wo führt sie hin?

Hoffentlich zu einer Gesellschaft, deren Subjekte ihr eigenes Handeln in Frage stellen können, und deren Zusammenhalt weniger auf mythenhaften Diskursen (wie nationalen und ethnischen Diskursen) fußt, als auf der Erkenntnis, dass wir Menschen uns auch in unserer Diversität doch nicht so sehr Unterscheiden, wie es Jahrhunderte der kollektiven Identitäts-Konstruktion uns glauben machen wollen.

Wir sind letztendlich doch alle den selben Prinzipien der Wissens-aneignung und –verbreitung unterworfen und tun gut daran uns dies hin und wieder vor unser geistiges Auge zu führen.

[1] Jean-Francois Lyotard: Das postmoderne Wissen. ein Bericht. Hrsg. von Peter Engelmann, 5., unveränd. Aufl. Wien 2005.

[2]Jean-Francois Lyotard : Der Widerstreit, München 1989, S. 104ff.

[3]Auch wenn wir Historiker uns gerne dem Glauben hingeben, es hätte sich dort etwas Grundlegendes geändert, vertrete ich in Rezeption des Foucault’schen Diskursgedanken die Meinung, dass dies nicht der Fall ist, ja niemals sein kann.

[4]Lyotard bezieht sich in „Der Widerstreit“ explizit auf den Revisionisten und Holocaust Leugner Robert Faurisson, der in einem Gerichtsverfahren das Gericht davon zu überzeugen suchte, dass es keine Gaskammern gegeben habe (die „Négationnisme“ des Holocaust ist erst mit Erlass des „Loi Gayssot“ seit 1990 ein Straftatbestand).

[5]Zit. Nach Jean-Francois Lyotard : Der Widerstreit, München 1989, S. 17.

[8]Die Unbezeugbarkeit, durch die unvorstellbare Grausamkeit des Systems, war, wie Hannah Arendt zeigen konnte, ein perfide kalkulierter Teil des Systems „Auschwitz“, vgl. Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft : Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus. 10. Aufl. München [u.a.] : 2005, S. 695f.

Schreibe einen Kommentar